IRVING PENN. Il rigore dello stile

Un set ad angolo, neutro, per esaltare il soggetto. Fossero modelle o indigeni. Le "coreografie" di uno dei più noti fotografi di moda, con l'anima lontana dalla celebrità. La sua grandezza era altrove: nel rapporto, senza parole, con chi ritraevaRiuscì a domare anche Anna Wintour, la temutissima direttrice di Vogue America, quella, per intenderci, il cui spietato dispotismo è stato interpretato da Meryl Streep ne Il diavolo veste Prada. Lei diceva che era un uomo affascinante e di essersi presa una «cotta intellettuale» per lui. «Anna, come fai a pubblicare quelle cose», le diceva: «Quei titoli che vanno sopra le immagini... Non è possibile che tutto sia così commerciale». Era la New York di inizio anni Duemila, tra loro era quasi un rito quello di trovarsi a pranzo di tanto in tanto al Cantinori o all’Union Square Café. «Ci misi un po’ a capirlo: quando per lui era no, era davvero no», ricorda la regina della moda.

Irving Penn era entrato nella redazione di Vogue nel 1943 e nel maggio 2004 era ancora lì, a firmarne la copertina con una foto di Nicole Kidman che veste Christian Lacroix. Schiena nuda, abito argento e nero. Il braccio sinistro piegato coperto da un lungo guanto che arriva sopra il gomito. La mano, invece di appoggiarsi sul fianco, scivola sulla natica. Il volto di profilo voltato verso sinistra. Un nastro nero si intreccia nella chioma d’oro. A 87 anni suonati, il vecchio Penn riusciva ancora a restare all’altezza della sua fama. Sarebbe morto pochi anni dopo, nel 2009.

La stessa Wintour in una recente commemorazione lo ha definito - sapendo di esagerare - «uno dei maggiori artisti del XX secolo». Di certo è stato uno dei più grandi fotografi di moda, forse il più grande. Anche se non è stato solo un fotografo di moda. Anzi, la sua vera grandezza stava altrove, e finiva per innalzare anche ciò che Penn era “costretto” a fare per lavoro.

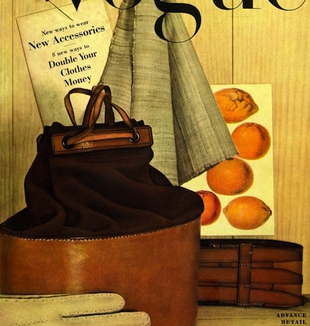

Aveva studiato Pittura alla Museum School of Industrial Art di Philadelphia, dove incontrò Alexy Brodovitch, art director della rivista Harpen’s Bazaar, che allora insegnava graphic design. Tramite Brodovitch, Penn incontra Alexander Lieberman che, anni dopo, diventato direttore di Vogue, lo avrebbe ingaggiato come suo assistente. Nel primo periodo, il suo compito è di inventare nuove idee per le copertine e trasmetterle ai fotografi, spiegando loro le novità che con il direttore volevano introdurre. I fotografi della vecchia guardia non sono per nulla ricettivi e Lieberman chiede a Penn di scattare lui stesso le immagini di cui avevano bisogno. La prima copertina è dell’ottobre del 1943, ed è dedicata agli accessori. Gli oggetti, un guanto e una borsa, sono ripresi da vicino su un tavolo di legno e, sullo sfondo, un quadretto con immagini di limoni.

Nel 1947, dopo la Guerra, inizia a lavorare anche con le celebrità e le modelle. Il primo scatto davvero di rottura fu quello poi passato alla storia come Le dodici modelle più fotografate. Ciò che colpisce non è soltanto la composizione bilanciatissima, ma l’ambientazione che semplicemente non c’è. L’immagine non raffigura tanto dodici donne vestite con capi d’alta moda, ma mostra modelle in posa dentro lo studio di un fotografo. La differenza, se ci si pensa, è sostanziale. Lo si capisce dal pavimento non completamente coperto dalla moquette e il fondale che appare come tale e non come sfondo neutro. La ricercata trasandatezza del contesto entra in dialettica con l’eleganza e la bellezza di modelle e vestiti. Qui c’è già tutta la poetica di Irving Penn, che per tutta la vita lavorerà dentro le quattro pareti di uno studio.

Il fotografo che lavora in un set di posa deve innanzitutto essere un coreografo, nel senso nobile del termine. Qualsiasi foto scatterà non avrà lo scopo di sembrare “spontanea”, ma il messaggio dell’immagine emergerà dalla posizione assunta dalla modella. Il nostro occhio vedrà, a seconda dell’abilità del fotografo-coreografo, affettazione o sprezzatura, artificiosità o eleganza.

In questo contesto, Penn decide che l’ambientazione dello scatto non ha nessuna importanza. Non cercherà, come facevano i suoi predecessori, la poltrona intonata con l’abito da sera, il grande ristorante, i Giardini di Luxemburg. A lui basta uno sfondo neutro, per isolare ed esaltare il soggetto. Questo sarà valido soprattutto per i ritratti delle centinaia di celebrità che gli capitano davanti all’obiettivo.

Si inventò un set a forma di angolo, poi ribattezzato Penn’s corner. Lo sguardo della macchina fotografica spinge il modello verso il vertice delle due pareti, quasi per testarne le reazioni e la fermezza di nervi. La pittrice Georgia O’Keefee, già moglie di Alfred Stieglitz, ne esce talmente a disagio che rifiuta il ritratto. Marcel Duchamp, il vate dell’arte contemporanea, appare completamente a suo agio, appoggiato con le spalle al muro, le gambe incrociate e il sorriso beffardo. A terra, in ogni ritratto, il pavimento è volutamente sporco.

Nel 1950 Lieberman dice a Penn di comprarsi uno smoking e di accompagnarlo a Parigi per il lancio delle nuove collezioni. Il primo giorno nella capitale francese, Lieberman fa salire il fotografo su una macchina guidata da un autista e gli dice: «Prima di qualsiasi cosa, qui in Francia bisogna vedere Chartres». La grande cattedrale gotica, da quel giorno, diventa una tappa fissa nelle trasferte parigine. Qui gli scatti di moda si fanno di volta in volta geometrici, surrealisti o astratti. Un braccio vestito di un guanto diventa la silhouette di un cigno. Un cappello, una coppa da Martini e una sigaretta bastano per dipingere un’icona di eleganza. Gli scatti sono puliti senza essere convenzionali. Ma è nelle nature morte che spesso la vera anima di Penn torna a mostrarsi. In Natura morta con anguria, ad esempio, troviamo una mosca sul cesto di frutta, i semi del cocomero sul tavolo bianco, il tovagliolo stropicciato e il fondo smozzicato di una baguette. Forse è la volontà di lasciare che il disordine della vita reale riporti nella “normalità” immagini che altrimenti sarebbero di una perfezione abbacinante.

Già alla fine degli anni Sessanta, Penn sente il mondo della moda allontanarsi dal suo modo di sentire. L’eleganza siderale delle sue modelle degli anni Cinquanta è ormai un ricordo, e tutto deve sembrargli volgarità e mercato. Pur continuando a svolgere il suo lavoro per quella che ormai è la bibbia della moda, la sua ricerca va in due direzioni. La prima è quella della ricerca dello “stile” laddove non c’è civiltà. Nascono così gli scatti in Perù, Africa Occidentale, Nepal, Marocco e Nuova Guinea, dove ritrae indigeni di tribù locali, stregoni, guerrieri o famiglie nei loro costumi tradizionali, ripresi come se fossero nel suo studio di New York. Sulla jeep trasporta il set con gli sfondi neutri, realizzando reportage privi di contestualizzazione. Anche qui c’è l’anima del coreografo, che ha come solo alfabeto le parti del corpo e le posizioni che esse assumono.

La seconda direzione è quella dei detriti urbani. È come se, a un certo punto, Penn si fosse disinteressato alla celebrità spinta contro l’angolo e si fosse concentrato sullo sporco del pavimento. I suoi scatti d’inizio anni Settanta sono ingrandimenti di mozziconi di sigaretta raccolti per le strade della Grande Mela. Queste fotografie non sono pensate per le pagine patinate di Vogue, ma per essere stampate “al platino”. Si tratta della tecnica più evoluta della fotografia in bianco e nero che permette, contemporaneamente, un alto livello di contrasto e una gamma amplissima di grigi laddove, con la tradizionale tecnica ai sali d’argento, il primo è a scapito dei secondi e viceversa. Cigarettes, così si chiama la serie, è forse il vertice tecnico della carriera di Penn. Sono queste le immagini che piacciono di più, forse per il loro valore simbolico (cos’è il mozzicone di sigaretta se non il simbolo della caducità della vita?), al critico John Szarkowski che realizza nel 1994 al Moma una grande retrospettiva dell’opera del fotografo.

Ma al di là dei vertici tecnici raggiunti anche con la fotografia a colori (soprattutto le nature morte), l’opera di Penn resta per il suo lavoro di ritrattista di celebrità. L’evoluzione di questo lavoro si vede in tre scatti realizzati in tre decenni diversi a Truman Capote. Il primo, del 1948, è nel famoso angolo. Lo scrittore dal volto da bambino è in ginocchio su una sedia e ha le spalle contro il muro. Ha le mani in tasca e il corpo sembra affondare nel cappotto grigio. Nell’immagine del 1965 un Capote sognante ha gli occhi chiusi, gli occhiali nella mano destra che poggia l’indice sulla tempia, mentre il pollice della sinistra regge il mento. Nel 1979 il viso dell’autore di A sangue freddo è quello di una lucertola. Indossa un cappello nero e il volto è inquadrato con un segno delle due mani, come quello che i registi fanno per simulare l’inquadratura di una scena.

«Penn non ha mai cambiato la sua prima idea del ritratto», scrive Szarkowski: «Ha solo semplificato quello che all’inizio sembrava già il più semplice possibile, cosicché sul finire degli anni Cinquanta anche lo studio anonimo scomparve, fino a non lasciare spazio a nessun ambiente, ma solo ad una conversazione senza parola tra il fotografo e il soggetto ritratto. Se entrambi i protagonisti sono vigili e pronti ad accettare il rischio di un umiliante fallimento e se sono fortunati, tale collaborazione può dar vita a una foto che sembra toccare l’anima del soggetto».

Certo, per un fotografo di studio il rapporto che si crea con il modello o la modella è il mezzo e non il fine del suo lavoro. Eppure, in un’intervista proprio a Vogue nel 2004, Penn racconta un aneddoto indimenticabile, che sembra smentire questo assunto. Nel 1996 gli viene commissionato un ritratto di Miles Davis, il grande jazzista, per la copertina del suo album Tutu. Davis si presenta con il suo parrucchiere e il suo famigerato modo di fare. «Appena entrato provo a rivolgergli la parola, ma lui mi ignora completamente», ricorda Penn. Quando Davis ha terminato di agghindarsi, si piazza di fronte alla macchina fotografica. «Scommetto che vuoi che mi tolga la maglia», dice il trombettista. «Sì», risponde il fotografo. «E scommetto che vuoi che mi tolga anche tutte le catene d’oro». «Sì». Dopo un’ora di lavoro Penn ringrazia. Miles Davis si alza, si avvicina, e bacia Penn sulla bocca. «Non sapevo cosa dire», racconta il fotografo: «Ci stringemmo la mano, e se ne andò. Solo più tardi conobbi la sua musica che mi colpì profondamente: era pura arte visiva. È una cosa terribile che durante il nostro incontro non abbia potuto condividere con lui quel pensiero. Questo è il vero strazio della mia professione. Di quel giorno, da ricordare, mi resta solo quel bacio».