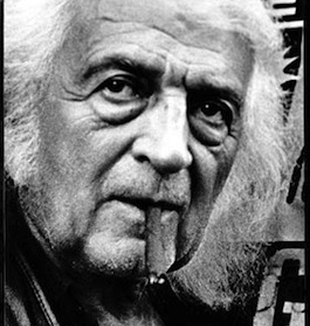

MARIO GIACOMELLI. Realismo lirico

Di lavoro faceva il tipografo, ma è diventato il più famoso fotografo italiano. L'ospizio, Scanno e i paesaggi marchigiani. Per orientarsi usava i versi dei poeti. Perché «non tutto si può capire, ma si può essere come carta assorbente»«Quando mi avvicinai a lei, ero ancora lontano sette-otto metri, vidi che muoveva la testa come se cercasse qualcosa, o qualcuno. Era un giorno caldo, aveva il fazzoletto in testa per le mosche. E mi sentii dire “fotografo, fotografo”. Io non volevo rivelarmi, però ero curioso, perché mi avevano detto che era cieca. Allora dissi: “Nonna, ma come fa lei? Mi ha visto?”. “No, io non ci vedo, non l’ho vista, ma ho riconosciuto il profumo, è lo stesso delle altre domeniche”». A lavorare nella lavanderia dell’ospizio di Senigallia era sua madre. Così Mario Giacomelli - era la metà degli anni Cinquanta - chiese alla direzione della casa anziani di poter frequentare quel luogo per ricavarne un proprio lavoro. La macchina fotografica l’aveva comprata la vigilia di Natale del 1953 per 800 lire e dai “suoi” vecchi ci andava nel fine settimana. Lui stesso, anni dopo, dirà che era un fotografo della domenica in senso tecnico: durante la settimana faceva il suo lavoro, il tipografo, le foto invece le scattava nel weekend. Di notte lo sviluppo delle pellicole e le stampe. Farà il tipografo tutta la vita, ma diventerà forse il più celebre dei fotografi italiani.

Il lavoro sull’ospizio, poi intitolato come una poesia di Cesare Pavese Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, inizia con un anno di ricognizione. Domenica dopo domenica, Giacomelli torna dagli anziani senza scattare immagini. Poi inizia a fotografare, ma a modo suo. Uomini e donne, allettati o appoggiati ai loro bastoni. Le ragnatele di rughe dei volti, a cui non è risparmiato il lampo del flash diretto, sono mostrate in tutta la loro fragilità. La sofferenza, la nudità, l’abbandono. Il fotografo non ci risparmia nulla dello scandalo della vecchiaia. Ricorderà diversi anni dopo: «Quell’ambiente racchiudeva tutta la mia paura che un giorno di questi potessi essere anche io una di queste persone. Quindi è la cosa più grande che ho fatto perché dentro c’era tutto me stesso».

Il nome di Giacomelli comincia da subito a circolare nell’ambito dei circoli di fotoamatori. Partecipa, spesso vincendo, a diversi concorsi e viene notato dalla critica. Nel 1962 il critico Giuseppe Turroni, a proposito del lavoro sull’ospizio, scriverà: «In queste lunghe sequenze – che meriterebbero di essere pubblicate in volume, tanto sono ricche di valori umani e sociali – ha dato prova di un talento unico nel panorama della giovane fotografia italiana, di un “cuore” – nel senso manzoniano della parola – che è attento alla sofferenza degli ultimi e al dramma della vita, concepita con spirito religioso».

Giacomelli non è certo un uomo di Chiesa. E non tutti capiscono lo spirito di quelle foto, tanto che dovrà smettere di frequentare la casa per anziani a causa delle proteste di alcuni parenti. Ma la ricerca attorno alla sofferenza dell’uomo continua a interessarlo e lo porta fino a Lourdes. Qui dovrebbe realizzare un servizio per Epoca, che però non porta a termine. A frenarlo non c’è solo il cattivo tempo, ma una sorta di pudore verso i malati in preghiera. «Lourdes mi ha fatto sentire sano, mi ha fatto sentire un privilegiato; quindi non m’ha lasciato male, benché solo pensare alla sofferenza, a questo mare di dolore, faccia paura, è anche vero che a Lourdes si pensa di guarire, c’è la speranza. Proprio questa speranza è il miracolo che si ripete di continuo».

Giacomelli non è un uomo colto. Non ha studiato, anche se si diletta con la pittura e la poesia. Non ha neanche una cultura fotografica. L’incontro decisivo è con Giuseppe Cavalli, fotografo e intellettuale, autore del manifesto de La Bussola, il circolo fotografico più importante del Dopoguerra. Abita anche lui a Senigallia e Giacomelli lo va spesso a trovare. Cavalli lo accoglie suonando al pianoforte brani di Bach, gli consiglia libri di poesia e lo incoraggia a continuare a fotografare. Insieme fonderanno il circolo fotografico Misa, dal nome del fiume che attraversa la loro città.

Se per sua stessa ammissione il lavoro più importante resta quello sull’ospizio, il successo internazionale per Giacomelli arriva con un’immagine scattata in una località che diventerà una classica meta dei grandi fotografi: il paesino abruzzese di Scanno. La quintessenza dell’Italia rurale. Henri Cartier-Bresson c’era stato nel 1953, lui arriva due anni dopo. Uno dei suoi scatti mostra una scena in una piazza. Due donne in nero in primo piano fuori fuoco. Tra loro, poco più indietro, un bambino con il colletto bianco, le mani in tasca e le orecchie a sventola. Alle sue spalle, molto più indietro, un’altra coppia di donne. A destra, sullo sfondo, una siepe bassa scura. Dall’altra parte un altro gruppo di donne in nero. La figura del bambino è attorniata da una strana aura (Giacomelli dirà che si tratta di un errore in camera oscura). È proprio quell’aura misteriosa, oltre che il gioco di simmetrie e diagonali, a conquistare John Szarkowski, curatore del Moma, che inserirà questa foto - l’unica di un artista italiano - nella mostra del 1966 che diventerà quasi il “canone” fotografico del secondo Novecento: The Photographer’s Eye.

Mentre il suo nome fa il giro del mondo, Giacomelli continua a lavorare nella tipografia di Senigallia e a scattare con la stessa macchina fotografica (non se ne separerà mai). Nello stesso anno del lavoro su Scanno, comincia a frequentare il seminario maggiore della sua città. Qui è attirato soprattutto dalle potenzialità “grafiche” delle talari nere, come accadeva per le donne di Scanno. Arriva al seminario con una bicicletta, un pallone o un gattino e li lascia in mezzo al cortile attendendo che i seminaristi li prendano e ci giochino. Un giorno fotografa una battaglia a palle di neve. Un’altra volta, da un abbaino, un girotondo. È forse questa la sua immagine più nota. I ragazzi si tengono per mano, uno di loro è in mezzo. Lo stacco tra il bianco del terreno e il nero delle vesti, accentuato in camera oscura, è nettissimo. È netto come quello tra le campiture di blu, verde e rosa della Danza di Matisse. All’inizio la serie si chiama semplicemente Pretini, poi viene ribattezzata con il verso di una poesia di padre David Maria Turoldo: Io non ho mani che mi accarezzino il viso. Questa scelta crea un cortocircuito con la gioiosità delle situazioni ritratte. È come se Giacomelli decidesse di mettere a tema il compimento affettivo della vita dei sacerdoti. Ci consegna così una serie di immagini che è di grande fascino e forte ambiguità.

Quella di usare i versi dei poeti per titolare i lavori diventa una consuetudine e i suoi interlocutori diventano Leopardi, Montale, Emily Dickinson, Edgar Lee Master, Costabile, Corazzini, Luzi e Borges. Avremo così: Caroline Brandson, Il canto dei nuovi immigrati, Felicità raggiunta, si cammina, A Silvia, L’infinito, Io sono nessuno, La notte lava la mente, Bando, La mia vita intera. La dialettica tra documentazione e poesia, presente da subito nella sua ricerca, diventa esplicita. «A me il realismo interessa da morire, mi piace questa corrente, però la mia realtà è sempre deformata», spiegava Giacomelli: «Il fotografo ha sempre bisogno della realtà, non ne può fare a meno, perché lui fotografa quello che sta di fronte, e quello che sta di fronte, in fondo, è reale. Il mio realismo è molto poetico, nel senso che trascura, va a discapito di alcune cose. A me interessa provare emozioni, saper guardare dentro di me. Mi interessa capire chi sono, cosa voglio in quel momento di fronte a quella cosa, perché sono lì e non là, o perché voglio questo e non altro».

Ma se c’è un tema dominante nell’opera del fotografo di Sanigallia è quello della natura. Qui il suo bianco e nero raggiunge forse il massimo dell’espressività. La poesia si fa semplice. Restano solo linee e geometrie. I paesaggi sembrano aerei anche quando si tratta di pendii di colline. Capita che chieda ai contadini di arare e mietere secondo una certa forma. Sulle sezioni dei tronchi tagliati appaiono volti e figure umane, paesaggi. Tante immagini ricordano le tele con i sacchi di Alberto Burri, artista che stimava e di cui divenne amico. Trame ruvide, ferite, lampi di bianco o trame sottilissime. È un processo di conoscenza di qualcosa che non si può afferrare completamente. «Penso che ci siano cose che non si possono capire, ma si può essere come carta assorbente messa sopra una macchia. La macchia è sul tavolo, la carta è neutra e vergine; se ce la metti sopra, quando la alzi vedi che sulla carta c’è il segno della macchia, che però rimane sempre anche sul tavolo… quindi rimane sempre lì, come la macchia, ma io ho appreso qualcosa, come fossi una carta assorbente».